理学療法士が解説する「腰部脊柱管狭窄症の原因とリハビリ」

腰部脊柱管狭窄症とは?

腰部にある脊柱管という神経が通っている管が椎間板や骨、靭帯の変性により狭小化し神経や血管を圧迫して生じる病気です。

症状としては、腰痛・臀部痛、下肢の痺れ、下肢の筋力低下や感覚低下などがあり、重症化すると排尿や排便障害も出現します。

特徴的な症状としては、間欠性跛行というものがあり長時間歩行することで下肢の痺れや痛みが出てくるものです。この症状は前かがみなどの姿勢の変化により症状が減少し再度歩くことが出来ます。

この症状は長時間立ち仕事をしていても出現してくることがあります

症状としては、腰痛・臀部痛、下肢の痺れ、下肢の筋力低下や感覚低下などがあり、重症化すると排尿や排便障害も出現します。

特徴的な症状としては、間欠性跛行というものがあり長時間歩行することで下肢の痺れや痛みが出てくるものです。この症状は前かがみなどの姿勢の変化により症状が減少し再度歩くことが出来ます。

この症状は長時間立ち仕事をしていても出現してくることがあります

腰部脊柱管狭窄症の原因とは?

腰椎周辺の椎間板、骨、靭帯の生理的加齢変化や変性を惹起させるストレスが繰り返し加わった結果、脊柱管が狭小化していきます。

ストレスの原因としては日常の姿勢や動作があります。

特徴的な姿勢としては「スウェイバック姿勢」というものです。

この姿勢は胸郭が骨盤よりも後方に変位し、腰を反る姿勢(腰椎伸展)を助長させます。

それにより腰椎の椎間関節や靭帯にストレスがかかり変性を惹起させ、さらに腰椎伸展することで脊柱管が狭小化するので症状を増悪させる原因となります。

特に下位腰椎(L4/5,L5/S)へのストレスが強い為、腰部脊柱管狭窄症ではL4/5の神経レベルでの症状が出現しやすいです。

スウェイバック姿勢になりやすい人の特徴は以下の3つです。

・胸郭の柔軟性が低下

・股関節の前面(腸腰筋・大腿直筋など)の柔軟性が低下

・体幹機能が低下している

ストレスの原因としては日常の姿勢や動作があります。

特徴的な姿勢としては「スウェイバック姿勢」というものです。

この姿勢は胸郭が骨盤よりも後方に変位し、腰を反る姿勢(腰椎伸展)を助長させます。

それにより腰椎の椎間関節や靭帯にストレスがかかり変性を惹起させ、さらに腰椎伸展することで脊柱管が狭小化するので症状を増悪させる原因となります。

特に下位腰椎(L4/5,L5/S)へのストレスが強い為、腰部脊柱管狭窄症ではL4/5の神経レベルでの症状が出現しやすいです。

スウェイバック姿勢になりやすい人の特徴は以下の3つです。

・胸郭の柔軟性が低下

・股関節の前面(腸腰筋・大腿直筋など)の柔軟性が低下

・体幹機能が低下している

腰部脊柱管狭窄症 4つのチェックリスト

今から紹介するのは腰部脊柱管狭窄症の要因となるスウェイバック姿勢になりやすいかをチェックするためのテストです。

これに当てはまる人は腰部脊柱管狭窄症になるリスクが高いと言えます。

また、今症状がある人でこのテストに当てはまる人はスウェイバック姿勢が痛みの要因となっている可能性がありますので、この後に紹介する改善トレーニングをして見てください。

●仰向けテスト

足を伸ばして仰向けになり、腰が床から離れているかを確認するテストです。

腸腰筋の柔軟性が低下していると股関節を伸ばして寝ることで骨盤が前傾し、腰椎伸展が増大して腰が床から離れます。

●仰向け上肢挙上テスト

仰向けで上肢を挙上して、腰が床から離れるかを確認するテストです。

広背筋の柔軟性が低下していると上肢を挙上した際に、腰椎伸展が増大します。

また、上肢を挙上した際には胸椎伸展の動きも出なければいけないのですが胸郭の硬さがあることで腰椎伸展の代償運動も出てきます。

●腸腰筋の柔軟性テスト

仰向けになり、片側の股関節を屈曲し反対側の膝が曲がってくるかをみるテストです。

片側の股関節屈曲に伴い骨盤が後傾します。腸腰筋の柔軟性の低下があるとそれに伴って反対側の下肢が挙上してきます。

※上の図では右股関節前面(腸腰筋)の柔軟性低下があります。

●胸郭回旋可動域テスト

胸郭の回旋の柔軟性をみるテストです。

猫背の姿勢(円背姿勢)の方は胸が開きにくくなっているので胸郭の柔軟性が低下していることが多いです。

側臥位になり股関節・膝関節を90°屈曲します。

両膝の位置を合わせた状態で両手を頭の後ろに組み、胸を上に向け肩甲骨と床との距離を確認します。

理想は両肩甲骨が床につくことです。

これに当てはまる人は腰部脊柱管狭窄症になるリスクが高いと言えます。

また、今症状がある人でこのテストに当てはまる人はスウェイバック姿勢が痛みの要因となっている可能性がありますので、この後に紹介する改善トレーニングをして見てください。

●仰向けテスト

足を伸ばして仰向けになり、腰が床から離れているかを確認するテストです。

腸腰筋の柔軟性が低下していると股関節を伸ばして寝ることで骨盤が前傾し、腰椎伸展が増大して腰が床から離れます。

●仰向け上肢挙上テスト

仰向けで上肢を挙上して、腰が床から離れるかを確認するテストです。

広背筋の柔軟性が低下していると上肢を挙上した際に、腰椎伸展が増大します。

また、上肢を挙上した際には胸椎伸展の動きも出なければいけないのですが胸郭の硬さがあることで腰椎伸展の代償運動も出てきます。

●腸腰筋の柔軟性テスト

仰向けになり、片側の股関節を屈曲し反対側の膝が曲がってくるかをみるテストです。

片側の股関節屈曲に伴い骨盤が後傾します。腸腰筋の柔軟性の低下があるとそれに伴って反対側の下肢が挙上してきます。

※上の図では右股関節前面(腸腰筋)の柔軟性低下があります。

●胸郭回旋可動域テスト

胸郭の回旋の柔軟性をみるテストです。

猫背の姿勢(円背姿勢)の方は胸が開きにくくなっているので胸郭の柔軟性が低下していることが多いです。

側臥位になり股関節・膝関節を90°屈曲します。

両膝の位置を合わせた状態で両手を頭の後ろに組み、胸を上に向け肩甲骨と床との距離を確認します。

理想は両肩甲骨が床につくことです。

腰部脊柱管狭窄症改善のポイント

上記したようにスウェイバック姿勢になることで腰椎伸展が増大して症状が増悪しやすくなります。

スウェイバック姿勢にならないように、またスウェイバック姿勢を改善するように股関節・胸郭の柔軟性を改善、体幹機能の改善をする必要があります。

スウェイバック姿勢にならないように、またスウェイバック姿勢を改善するように股関節・胸郭の柔軟性を改善、体幹機能の改善をする必要があります。

自宅でできる腰部脊柱管狭窄症のリハビリトレーニング 5選

1.胸郭の回旋エクササイズ

猫背や前かがみの姿勢で長時間活動している人は、胸の前の筋肉(大胸筋・小胸筋)の柔軟性が低下してきます。胸郭の柔軟性が低下することで腰椎へのストレスが増大しやすくなります。

下の動画の運動を行うことで胸郭の柔軟性が改善し、腰椎へのストレスが減少していきます。

猫背や前かがみの姿勢で長時間活動している人は、胸の前の筋肉(大胸筋・小胸筋)の柔軟性が低下してきます。胸郭の柔軟性が低下することで腰椎へのストレスが増大しやすくなります。

下の動画の運動を行うことで胸郭の柔軟性が改善し、腰椎へのストレスが減少していきます。

2.広背筋のストレッチ

広背筋は上腕骨から骨盤に付着する背部の大きい筋肉で、柔軟性が低下することにより腰椎伸展が増大しやすくなります。また、上腕骨に付着することにより上肢の挙上制限にも関係する筋肉です。上肢の挙上が行いにくくなることにより、頭より高いところに手をあげるときや洗濯物を干すときなどの動作で腰椎伸展の代償動作が出やすくなり症状を助長します。

広背筋の柔軟性を改善することで、腰椎伸展のストレスを減らすことが出来ます。

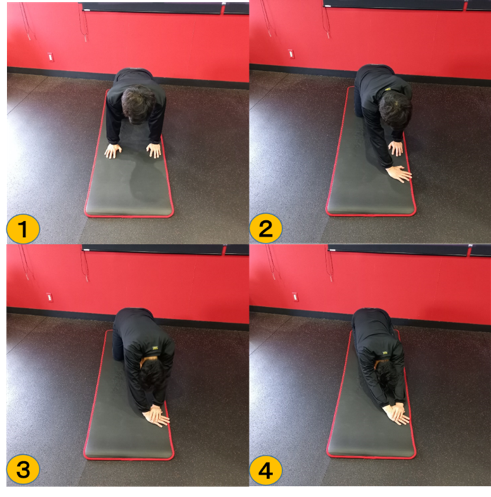

下の画像は広背筋のストレッチの方法です。

<方法>

①四つ這いになります

②左手の前に右手を置きます。

その時に右手の指は左の方向を向けます

③左手で右手首を固定します

④右後ろにお尻を下げていきます

(ポイント)

右側背部や脇の下に伸張感が出るように行います

背中を丸くすることでさらに伸張感が出てきます

広背筋は上腕骨から骨盤に付着する背部の大きい筋肉で、柔軟性が低下することにより腰椎伸展が増大しやすくなります。また、上腕骨に付着することにより上肢の挙上制限にも関係する筋肉です。上肢の挙上が行いにくくなることにより、頭より高いところに手をあげるときや洗濯物を干すときなどの動作で腰椎伸展の代償動作が出やすくなり症状を助長します。

広背筋の柔軟性を改善することで、腰椎伸展のストレスを減らすことが出来ます。

下の画像は広背筋のストレッチの方法です。

<方法>

①四つ這いになります

②左手の前に右手を置きます。

その時に右手の指は左の方向を向けます

③左手で右手首を固定します

④右後ろにお尻を下げていきます

(ポイント)

右側背部や脇の下に伸張感が出るように行います

背中を丸くすることでさらに伸張感が出てきます

3.腸腰筋のストレッチ

腸腰筋は股関節前面を通る筋肉で腰椎から大腿骨まで付着しています。

腸腰筋の柔軟性が低下すると骨盤が前傾し、それに伴って腰椎伸展しやすくなります。

下の画像は腸腰筋のストレッチの方法です。

※右側の腸腰筋のストレッチをしています

<ポイント>

下の図のように足を前後させ身体は前傾しないように直立します。

腰を反らないように気を付けることで股関節の前面に伸張感が出てきます。

さらに右の臀部に力を入れることでさらに伸張感が出てきます

腸腰筋の柔軟性が低下すると骨盤が前傾し、それに伴って腰椎伸展しやすくなります。

下の画像は腸腰筋のストレッチの方法です。

※右側の腸腰筋のストレッチをしています

<ポイント>

下の図のように足を前後させ身体は前傾しないように直立します。

腰を反らないように気を付けることで股関節の前面に伸張感が出てきます。

さらに右の臀部に力を入れることでさらに伸張感が出てきます

4.大腿直筋のストレッチ

大腿直筋は大腿四頭筋の一つで股関節から膝関節を通る長い筋肉です。

この筋肉も骨盤に付着していることから柔軟性が低下すると、骨盤を前傾しそれに伴って腰椎伸展が助長されます。

下の図は大腿直筋のストレッチです。

3種類の方法があるのでやりやすい方法を選択してください。

<ポイント>

腰を反らないように行うことで伸張しやすくなります

側臥位で行なうときは反対側の股関節を屈曲していくと腰が反りにくくなり伸張感が出やすくなります。

大腿直筋は大腿四頭筋の一つで股関節から膝関節を通る長い筋肉です。

この筋肉も骨盤に付着していることから柔軟性が低下すると、骨盤を前傾しそれに伴って腰椎伸展が助長されます。

下の図は大腿直筋のストレッチです。

3種類の方法があるのでやりやすい方法を選択してください。

<ポイント>

腰を反らないように行うことで伸張しやすくなります

側臥位で行なうときは反対側の股関節を屈曲していくと腰が反りにくくなり伸張感が出やすくなります。

5.体幹トレーニング(デッドバグ)

腰椎伸展の負担を減らすために腹圧を高めるトレーニングになります。

「腹圧」というのは人間の体にある「腹腔」という空間にかかる内側からの圧力のことです。

腹圧を高めることにより腰椎へのストレスを軽減させ、椎間関節や靱帯へのストレスを減らすことが出来るといわれています。

今回紹介するのは腹圧を高めるための重要なトレーニングになります。

腰椎伸展の負担を減らすために腹圧を高めるトレーニングになります。

「腹圧」というのは人間の体にある「腹腔」という空間にかかる内側からの圧力のことです。

腹圧を高めることにより腰椎へのストレスを軽減させ、椎間関節や靱帯へのストレスを減らすことが出来るといわれています。

今回紹介するのは腹圧を高めるための重要なトレーニングになります。

腰椎伸展すると腰痛などの症状が出てくる可能性があるので、動画後半の膝屈曲での方法から実施することをおすすめします。

解説 ACTIVATE GYM トレーナー 小枝創

理学療法士/JSPO-AT

長年、整形外科にて多くの患者様のリハビリを担当。痛みのある方からプロスポーツ選手まで幅広い方に専門的なトレーニングを提供している。

また、高校・大学バスケを中心にチームトレーナーとしても活躍中。

2010〜2013 医療法人社団 みやもと医院

2013〜2019 医療法人社団 順仁会 きたはらクリニック

2019〜現在 ACTIVATE GYM

2013〜現在 浜松学院高校 男子バスケットボール部トレーナー

2020〜現在 浜松学院大学 男子バスケットボール部トレーナー

長年、整形外科にて多くの患者様のリハビリを担当。痛みのある方からプロスポーツ選手まで幅広い方に専門的なトレーニングを提供している。

また、高校・大学バスケを中心にチームトレーナーとしても活躍中。

2010〜2013 医療法人社団 みやもと医院

2013〜2019 医療法人社団 順仁会 きたはらクリニック

2019〜現在 ACTIVATE GYM

2013〜現在 浜松学院高校 男子バスケットボール部トレーナー

2020〜現在 浜松学院大学 男子バスケットボール部トレーナー